Equipa liderada por cientista português descobre nova espécie de conífera extinta perto de Torres Vedras

Foi na jazida fossilífera do Vale Cortiço, na Formação de Santa Susana, perto de Torres Vedras, que um grupo de cientistas, liderado por Mário Cardoso Mendes, investigador do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, descobriu uma nova espécie de conífera até agora desconhecida para a Ciência.

Num nível rochoso que se acredita ter sido formado há cerca de 130 milhões de anos, durante o Hauteriviano, do Período Cretácico Inferior, a equipa, composta também por Jiří Kvaček (Museu Nacional de Praga) e por James Doyle (Universidade da Califórnia), encontrou vestígios fossilizados de uma planta que terá pertencido à família de coníferas Cheirolepidiaceae, extinta há 65,5 milhões de anos, “possivelmente devido a alterações de carácter ambiental”, explica Mário Cardoso Mendes.

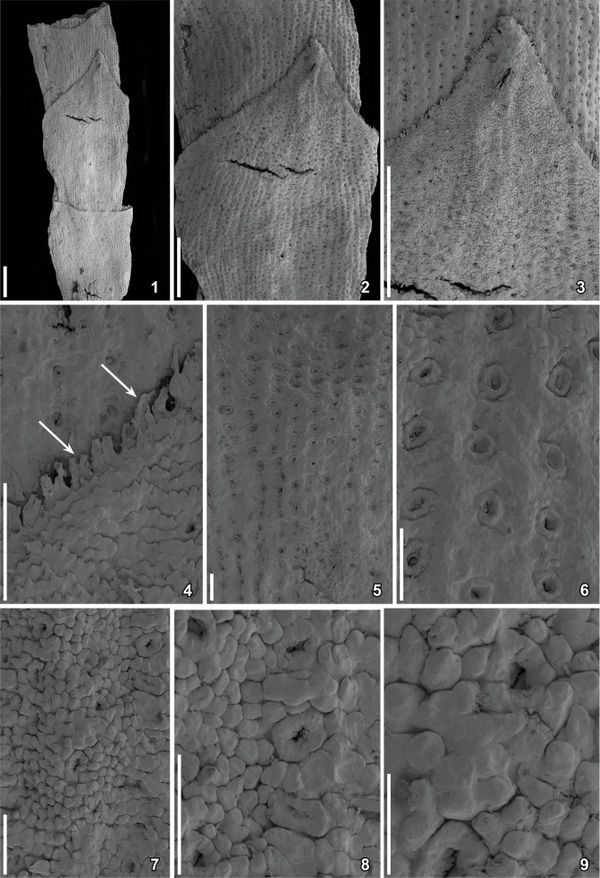

Imagem: Cortesia de Mário Cardoso Mendes, investigador do MARE.

Em declarações à ‘Green Savers’, o cientista português, que é também o primeiro autor do artigo publicado recentemente na revista ‘Review of Paleobotany and Palynology’ que dá conta da descoberta, diz-nos que a nova espécie foi batizada com o nome científico Pseudofrenelopsis dinisii, em homenagem a Pedro Dinis, investigador do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e do MARE, “em reconhecimento pela investigação científica que tem desenvolvido no Cretácico e Cenozóico de Portugal”.

Sobre os traços que caracterizam a P. dinisii, do género dos frenelopsídeos, Mário Mendes detalha que terá apresentado “ramos divididos em nós e entrenós e folhas de tipo Brachyphyllum, dispostas em espiral, envolvendo totalmente os nós a partir dos quais emergia uma única folha”. As folhas tinham tricomas (estruturas semelhantes a pequenos pêlos) pronunciados e “na cutícula abaxial encontravam-se estomas dispostos em filas unisseriadas”, acrescenta o investigador.

Devido às folhas de tamanho reduzido, aos estomas afundados (os ‘poros’ das plantas que permitem trocas gasosas com o ambiente e a libertação de vapor de água) e a uma cutícula (revestimento impermeável que envolve os órgãos das plantas) “moderadamente espessa”, como nos diz Mário Mendes, acredita-se que a P. dinisii terá evoluído para adaptar-se a “condições de stress hídrico devido à existência de clima árido a semiárido ou à presença de condições salinas”. Ou seja, era uma espécie capaz de sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade de água doce e, por isso, especialmente adaptada a condições de seca.

No entanto, apesar de os frenelopsídeos serem habitualmente considerados “indicadores de aridez e/ou significativa salinidade ambiental”, os autores deste trabalho argumentam que “a sua ocorrência em diferentes habitats e sob diversificadas condições ambientais não valida esta interpretação”.

Além disso, a análise da presença de esporos e de grãos de pólen na jazida do Vale Cortiço não indica “a existência de influência marinha e nem tampouco de ambiente marcadamente árido”, diz-nos Mário Mendes, “pelo que, os restos vegetais recolhidos, ter-se-ão depositado sob clima quente a temperado e com humidade significativa, talvez sazonal”.

Esta nova espécie terá apresentado traços que a assemelham a um outro frenelopsídeo, a Pseudofrenelopsis zlatkoi, também ela descrita recentemente e que foi encontrada na região de Leiria, e que terá vivido há aproximadamente 110 milhões de anos. Contudo, a P. dinisii difere da P. zlatkoi “por não apresentar entrenós tão longos e sulcados”, elucida o investigador.

“O estudo realizado permitiu descrever para a Ciência uma nova espécie até então desconhecida, contribuindo de forma inegável para um melhor conhecimento e compreensão da biodiversidade do passado da Terra e, bem assim, da sua relação com as condições paleoambientais vigentes”, destaca Mário Mendes.