“Feras e Homens” pretende sensibilizar para a “necessidade urgente” de conservar o nosso “património natural”

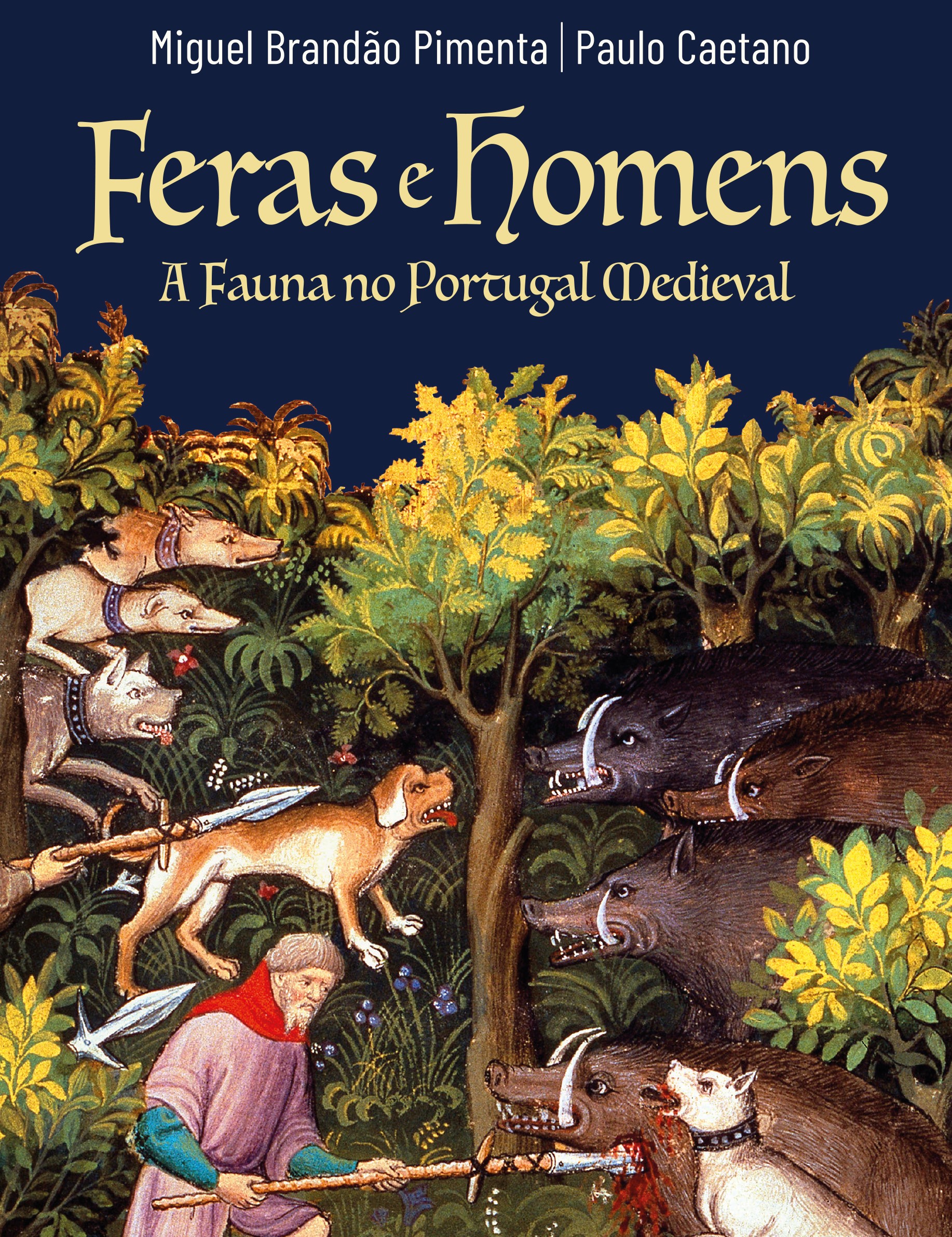

No livro “Feras e homens – A Fauna no Portugal Medieval”, Miguel Brandão Pimenta e Paulo Caetano desafiam o leitor para uma misteriosa jornada rumo às florestas de medos, repleta de seres fantásticos e assustadores, que caracterizavam Portugal na Idade Média. A Green Savers falou com Paulo Caetano sobre este livro.

- Quais as razões deste livro?

Este livro resulta de uma investigação longa e minuciosa que eu e o Miguel Brandão Pimenta realizámos junto das fontes históricas primárias: forais, ordenações, inquirições e outros textos da Baixa Idade Média, entre os séculos X e XV. Recolhemos histórias inéditas sobre as espécies silvestres que viviam, nessa época, no nosso território. E como se relacionavam com os homens das diferentes classes sociais. O nosso objetivo, enquanto autores, é divulgarmos o vasto património natural que existiu nesses tempos distantes e sensibilizar para a necessidade urgente de o conservar, evitando a destruição de ecossistemas tradicionais e novas extinções de fauna selvagem.

- Qual a importância da caça para a aristocracia medieval portuguesa como uma atividade enraizada no quotidiano da época e de que forma abrangeu vários grupos sociais?

A caça, particularmente às espécies de grande porte, era crucial para a nobreza medieval. Porque era a sua principal atividade de desenfado em tempos de paz e porque era considerada uma forma de treino para o campo de batalha. Enfrentar a fúria do urso pardo, do auroque, do porco montês, do veado ou do zebro, em cima de um cavalo e armado de uma curta lança, era um gesto de valentia. Daí que esta atividade, como tudo na Idade Média, fosse um ritual altamente hierarquizado que ia do rei à plebe.

Nas montarias reais, por exemplo, o privilégio do abate das presas era um exclusivo da casa real e da corte. Mas exigia uma organização complexa. Os monteiros a pé, com o auxílio de cães, rastreavam e levantavam as presas batendo o terreno; os monteiros a cavalo dirigiam os animais silvestres para as armadas, locais onde eram aguardados pelos caçadores; os escudeiros protegiam o monarca e garantiam que este desferia o golpe mortal sem se colocar em risco. E, claro, os moços do monte – vindos das povoações próximas – acompanhavam as batidas, preparavam os alojamentos da comitiva e confecionavam as refeições.

Mas a plebe também caçava – um direito conquistado nos forais. Ou, quando a caça lhes estava vedada, agiam de forma furtiva. As cartas de foral diziam quando os animais podiam ser mortos e quais as espécies. Em contrapartida, o camponês tinha de dar cobro ao rei ou ao senhor feudal. O cobro era sempre uma parte nobre do animal caçado: as mãos do urso, a perna inteira do javali ou o lombo do veado e do corço.

Ao contrário da nobreza, a plebe evitava o confronto direto e próximo com o animal selvagem. Preferia métodos de caça, considerados desonrosos, mas seguros. O s laços e os cepos, armadilhas várias, chamarizes, o arco ou a besta. E o fogo. Sempre o fogo.

A quebra das regras, ou o furtivismo, eram severamente punidos com multas elevadas, a prisão ou o degredo.

- Até que ponto a caça assumiu um papel mais profundo como um verdadeiro combate entre as forças do bem e do mal? Neste mundo “maravilhoso e sobrenatural”, espécies animais como o lobo, o javali, o veado ou o urso incorporam esta simbologia?

O combate entre o Bem e o Mal resumia-se, por norma, à presença do lobo. Os restantes animais eram vistos apenas como daninhos. No caso dos predadores, como o urso ou o lince, pelo prejuízo que traziam às colmeias e aos pequenos animais domésticos. Os javalis, veados, zebros e corço eram perseguidos pelos danos provocados nos campos agrícolas. Mas não seriam odiados. Eram incómodos e, se caçados, constituíam um importante suplemento proteico, muito apreciado em tempos de fome e de escassez.

Já o lobo ia muito para além do dano que causava nos rebanhos domésticos. Provocava terror e os paisanos tinham-lhe um ódio de morte. Um sentimento ainda vivo em muitas comunidades rurais. Talvez porque vinha das profundezas da floresta, porque caçava em matilhas, porque assustava viajantes incautos, porque era visto a rondar cadáveres nos campos de batalha… os motivos seriam numerosos. Mas no cerno desse sentimento estava, sem dúvida, a crendice religiosa e o temor do desconhecido. Numa sociedade profundamente religiosa, o lobo era visto como uma força do Mal, das trevas. Que saía da obscuridade da floresta para aterrorizar as populações. A bíblia está repleta de passagens onde o lobo representa o diabo, sempre pronto a atacar o rebanho de deus. O lobo tornou-se algo que ia muito para além do animal físico e real. Tornou-se mitológico, lendário. Capaz de transformar pessoas em feras, os famosos lobisomens e as peeiras. Capaz de espalhar doenças entre os animais domésticos das aldeias, como a lobagueira e o lobado. Capaz de atacar e matar pessoas. E estes mitos empurram-no, na crença dominante, para o lado do Mal.

- A historiografia medieval, em várias ocasiões, refere-se à caça como um dos momentos lúdicos preferidos dos monarcas. Qual a evolução social ou o papel das outras classes sociais na mesma atividade? E essas mesmas classes sociais praticavam-na à revelia das leis por uma questão de fome ou necessidades de proteção das terras e do gado?

A montaria e a cetraria eram os métodos de caça reservados à nobreza e eram muito valorizados, serviam para o seu desenfado em tempos de paz. Todos os reis – e os grandes senhores feudais – eram entusiastas da caça. D. Sancho I e D. Afonso II eram grandes entusiasta de falcoaria, por exemplo. O mesmo sucedia com D. Afonso III que promulgou a Lei da Almotaçaria, onde se legislava sobre esta prática cinegética. Este monarca tinha a sua própria equipagem constituída por dois monteiros a pé, três açoreiros e quatro falcoeiros, além das inevitáveis matilhas de cães.

Dinis, por seu turno, era conhecido pelas suas montarias. E um dia, em 1294, decidiu perseguir um urso que rondava a região de Beja. As suas matilhas apanharam o odor do urso nas proximidades do Guadiana e o rei partiu no seu encalço. A fera, sentindo-se acossada, encontrou refúgio numa penha de granito e emboscou o monarca quando ele passava, derrubando-o do cavalo. Na luta de corpo a corpo que se seguiu, D. Dinis conseguiu salvar a sua vida graças a um punhal que trazia na cintura e com o qual matou o urso. Estes episódios eram, mais ou menos frequentes. No início da nacionalidade, em 1145, o aio real Egas Moniz terá lutado com dois ursos numa quebrada da Serra da Estrela. E algures antes de 1383, o infante D. João – filho primogénito de D. Pedro I e de D. Inês de Castro – também foi derrubado do cavalo por um urso nos montes de Riba-Côa.

As outras classes sociais eram obrigados a participar nas montarias quando a corte estava na sua região. E, de uma forma geral, a caça era-lhes vedada. A não ser, como já referi, quando os forais permitiam algum tipo de atividade cinegética em troco do cobro. Quando isso não era possível, porque os terrenos estavam coutados, restava-lhes o furtivismo – quer fosse para evitar o dano dos animais silvestres nas suas terras, quer para matar a fome nos períodos de maior escassez.

- Até que ponto isso contribuiu para a devastação e o desaparecimento de espécies?

A perseguição humana às espécies silvestres, particularmente aos grandes predadores, foi decisiva para a sua diminuição e, em vários casos, para a sua extinção. Mas a caça foi apenas um dos fatores. O aumento da população humana e a necessidade de desbravar novas terras para cultivo, estradas e cidades teve um impacto brutal na Natureza, humanizando a paisagem de norte a sul do País.

- Pelos mapas e pelo livro percebemos as enormes extensões de montado e de coutadas. Como é que as populações de classes sociais mais desfavorecidas viam essas enormes propriedades e como é que ao longo dos séculos esse território foi sendo diminuído?

Estas enormes propriedades, de montado e carvalho, eram quase todas coutadas. Só a título de exemplo: a Coutada Velha do Rei, que existiu nos reinados de D. João I e de D. Duarte, estendia-se por uma vasta área que ia do sul do Rio Douro até Coimbra, seguia na direção de Abrantes onde cruzava o Tejo e prolongava-se por Montemor-o-Novo e Ponte de Sor até ao Sado – sobrepondo-se inclusive aos coutos dos mosteiros e das ordens militares.

Com o aumento da densidade humana, esses coutos começaram a ser contestados. Sabemos, por exemplo, que em 1475 os homens bons de Pinhel apresentaram uma petição a D. Afonso V protestando por a vila e os seus arrebaldes estarem ocupados por matos impossíveis de cultivar “(…) tão grandes que se encolhiam neles os porcos, ursos e ouras alimárias”. O rei foi sensível e autorizou a cedências desses pardieiros a quem se comprometesse a adubar e a cultivar as terras.

Nas Cortes de Santarém, em 1451, a população de Moura aproveitou para se queixar contra as coutadas reais, garantindo que os animais daninhos provocavam prejuízos nos campos cultivados. D. Afonso V aceitou o protesto e permitiu a caça dos animais. Decisão idêntica teve em 1460, nas Cortes de Évora, ao aceitar que os besteiros de Montemor-o-Novo pudessem matar ursos e outros animais de grande porte, com exceção dos javalis que reservou para seu uso exclusivo. Finalmente, em 1491, D. João II autorizou os moradores pobres da Serra da Ossa, no Alentejo, a caçarem porcos, perdizes, lebres e coelhos para proteção das suas culturas. Foi desta forma, muito lentamente, que as antigas e imensa coutadas foram sendo desmanteladas.

- Como é que certas espécies foram protegidas pela nobreza ou fidalguia para evitar a sua extinção?

Não existem muitos exemplos de proteção. Sabemos que, no norte do País, a caça ao urso era permitida nos forais, enquanto no sul estava reservada ao rei e à corte – mas esta diferença no tratamento deveu-se, certamente, à abundância regional da espécie, que já rareava no sul. Esta preocupação era uma constante em toda a legislação: garantir que as espécies apreciadas pela nobreza não desapareceriam. Pode ver-se isso na defesa de várias aves de rapina, como a proibição de pilhar falcões dos ninhos durante o defeso.

Com os mamíferos, a situação era idêntica. No século XV, a morte de um javali ou de um veado nos domínios da Coroa era castigada com uma multa de dois mil reais e um ano de degredo em Arzila. O lobo, esse, podia ser morto em qualquer situação e ainda se recebiam recompensas.

O único caso que encontrámos que foge desta lógica utilitária é o diploma régio de 1491 que proíbe “espantar, assustar, capturar ou matar abutres” em São Martinho de Outeiro. Só os abutreiros do rei estavam autorizados a capturá-los.

- De que forma, certos animais de apoio (raças de cães) foram desaparecendo com a diminuição da caça?

A caça nunca desapareceu por completo e, por isso, as diferentes raças de cães sempre prosperaram. Além das raças de pastoreio ou de proteção do gado que ainda hoje existem, na Idade Média usavam-se os sabujos, cães de olfato sensível e bons corredores para encontrarem o rasto das presas e as espantar, e os alãos, mastins possantes de dentada feroz a quem cabia a função de agarrar as peças de caça e de lhes quebrar o ânimo. De alguma forma, esses cães foram sendo melhorados e especializadas dando origem às raças de trabalho nacionais autóctones que ainda hoje conhecemos: Cão de Gado Transmontano, Cão de Castro Laboreiro, Rafeiro do Alentejo, Perdigueiro, os diferentes Podengos ou o Cão da Serra de Aires, entre alguns outros.

- O que explica o desaparecimento do urso e no caso dos veados a sua preservação ao longo dos tempos?

De uma forma geral, a abundância e a distribuição dos grandes mamíferos foi sempre regredindo com o passar dos séculos. A destruição das grandes florestas foi empurrando os animais silvestres para o interior mais recôndito e para as serranias. Mas, por causa do seu valor cinegético, ungulados como o veado, o gamo ou corço nunca desapareceram. Menos sorte teve a cabra-montês que encontrou refúgio no Gerês e acabou por se extinguir no final do século XIX – tendo regressado a estas montanhas cem anos mais tarde, vinda da Galiza.

Já com os predadores, a situação é diferente. Com exceção do lobo que vive em alcateias, os outros grandes predadores são solitários. O lince, apesar de ninhadas relativamente numerosas é muito especializado e exigente do ponto de vista ecológico. E o urso, sendo mais oportunista na dieta alimentar, reproduz-se lentamente, apenas uma a duas crias de cada vez que são dependentes da progenitora durante um período largo. Por causa destas características não é fácil repor efetivos populacionais, adaptarem-se à destruição dos seus habitats ou ao desaparecimento das presas. O resultado foi uma regressão assinalável na área de distribuição destes dois predadores: o lince refugiando-se nos matos mediterrânicos do sul, abundantes em coelhos, e o urso procurando abrigo nas montanhas mais inacessíveis do norte, onde o coberto vegetal e os amplos espaços ainda garantiam a sua sobrevivência. Mas ambos condenados a prazo. O urso extinguiu-se em Portugal, como reprodutor, por volta de 1650, apesar de algumas incursões pontuais de animais errantes nos séculos seguintes. E o lince desapareceu na década de 90 do século XX, apesar do seu recente regresso à Natureza, graças ao projeto de reprodução em cativeiro.

- Que superstições e receios do bestiário medieval, de fauna e flora medieval contribuíram para a diminuição das espécies e qual o papel da Igreja na desmistificação desses receios e superstições?

Eu diria que a espécie mais diabolizada foi o lobo, vítima de todo o tipo de superstições e de crendices. Por isso mesmo, dedicamos-lhe um capítulo inteiro neste livro. E a Igreja, neste caso a Católica, nunca desempenhou nenhum papel relevante na sua desmistificação. Pelo contrário e como sucedeu em muitos outros aspetos da vida social, a Igreja sempre foi retrógrada e avessa à mudança. Mantendo o status quo, inventando ladainhas para proteger do mau olhado do lobo, esculpindo cabeças de lobos assustadoras nas cachorradas dos mosteiros e das igreja românicas, para afastar a besta e os maus presságios, como acontece em Castro, Ponte da Barca, Ermelo ou Arcos de Valdevez.

- Que práticas medievais poderiam ser utilizadas para a preservação das espécies na atualidade?

Acho que nenhuma. Apesar de tudo, as mentalidades dominantes e a legislação têm avançado grandemente. Na atualidade, e apesar do muito que ainda falta fazer, do muito que é urgente concretizar, os habitats e as espécies silvestres estão mais protegidas do que nunca. Infelizmente, para vários ecossistemas e algumas espécies, chegou-se tarde de mais.